|

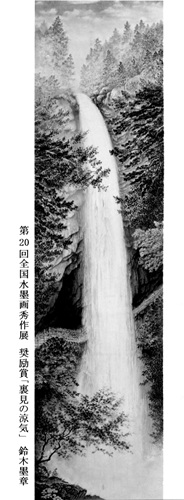

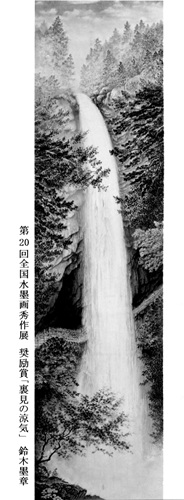

「裏見の涼気」平成14年(2002年) 掛軸(35cm×135cm) 数年前,課の旅行で谷川岳近くの宝川温泉に行った帰りに,裏見の滝に行きました。 今は道が倒壊してか,観光HPでは通行禁止になっているようです。 15分程度の散策コースでも,二日酔いではきつい所でした。 良い思い出の滝で,ここは将来描いてみようとすぐに思った所です。 展覧会が夏ですので,夏の景色にしましたが,涼しさが感じられれば幸いです。 第20回全国水墨画秀作展 奨励賞受賞 |

Part 6

|

「裏見の涼気」平成14年(2002年) 掛軸(35cm×135cm) 数年前,課の旅行で谷川岳近くの宝川温泉に行った帰りに,裏見の滝に行きました。 今は道が倒壊してか,観光HPでは通行禁止になっているようです。 15分程度の散策コースでも,二日酔いではきつい所でした。 良い思い出の滝で,ここは将来描いてみようとすぐに思った所です。 展覧会が夏ですので,夏の景色にしましたが,涼しさが感じられれば幸いです。 第20回全国水墨画秀作展 奨励賞受賞 |

| 「さつきの流れ」 平成14年(2002年) F30(90.9cm×72.7cm) H13年さつきの咲く頃奥入瀬に画材を求めて、水墨画の仲間で行きました。 午前中は、晴れていましたが午後になってあいにくの雨になり、ずぶ濡れになってしまいましたが、勢いのいい流れの奥入瀬で良かったように思います。 そんな中、瀬の中央にせり出して咲いていた、さつきが水の勢いと風に耐えるかのようにゆれていました。 揺れるさつきと水の流れの勉強のためと描いてみました。 水の勢いと風が感じられれば幸いです。 奥入瀬は、H14年9月、初秋の景を散策しましたが、これで5回目、春・夏・初秋・晩秋・冬と季節毎の雰囲気を一応味わいましたが、いつも新鮮な味わいや発見があります。 第19回鳳墨会水墨画公募展無審査 |

|

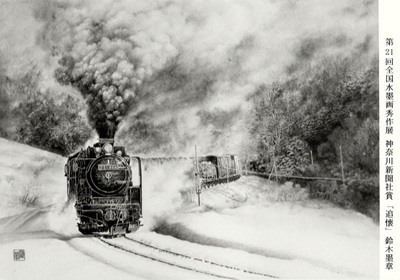

「追懐」 平成15年(2003年) P20(72.7cm×53.0cm) 北海道 網走手前の峠を走るD51です。 高校時代バレーボールの県大会や東京の兄の所へ行く時に、中央線本線の汽車に乗っていました。 雪景色の中を走るSLは、懐かしく当時を思い出させてくれます。走っている感じが出ていればいいのですが、どうでしょうか? 下から吹き出す真っ白な蒸気は、特に思い出があります。 当時、故郷を走る飯田線にはSLはなかったのですが、中央線乗り換えの辰野の駅では、必ずホームの熱い立ち食いソバをふうふう言って食べたものです。食べているときに、汽車が入ってくると、必ずこの真っ白な蒸気を吐き、停車しますが、蒸気がまともにくると、ソバやどんぶりが見えなくなるほど一瞬真っ白な世界になり、汽笛と共に幻想的な雰囲気になり、奇声をあげたものです。 また、汽車の煙にも思い出がある。東京に行くときはお盆や暮れの休みの時だから、とても辰野からは座れない、8時間座ったことがない。満員だから乗るのもやっとで、乗れればよしでした。 中に入れればいいが、入れないときは東京までドアの外。新宿に着くと顔や手が煤で黒く、まずはトイレに行ったものです。夏は客車の中は暑いので、窓は開いたまま、トンネルの手前で一斉に窓を閉めるのですが、どこかで間に合わないと客車の中が煙で真っ暗になり、大変になってしまう。特にトンネルの多い山梨県から八王子にかけては開けたり閉めたり、座っている人も大変だった。 当時に比べれば、今は天国だ。その列車にもめったに乗らず、車だからさらに快適。 当時は、今をとても想像できなかった。この40年土木技術者等が右肩上がりの元気な時代を一生懸命働いた証だ。追いつき追い越せの元気な時代を乗り切った人々が、これから幸せに暮らせる時代であるよう願うと共に、孫達が大きくなったら、こうした景色を是非体験させてやりたい。 この絵のもとは、汽車等を全国に追って撮っている、広岡さんに戴きました。444のデコイチはめずらしい。 全国展では昔懐かしいSLが力強く走る秀作との評を戴きました。 |

|

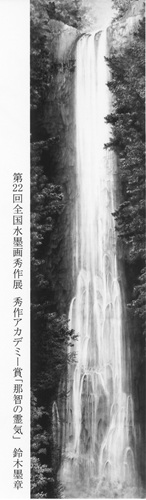

「那智の霊気」 平成15年(2003年) 掛軸 (35cm×135cm) 那智の滝は、事務所の旅行で紀伊に行ったとき寄りました。 午後だった為か薄暗い大きな杉や松林の中に、堂々と流れ落ちていて神秘的な雰囲気でした。 那智というと、子供の頃のラジオ放送劇「笛吹童子」を思い出します。 テレビのない時代、ラジオから流れる笛の音に引き込まれていました。 薄暗い大木の林の何処からか笛の音が聞こえてきそうな雰囲気で、見入っていました。 そんな雰囲気が表現できていればよいのですが、見てみないと解りません。 第22回全国水墨画秀作展 秀作アカデミー賞受賞 |

|

「命水富士」平成15年(2003年) P50(116.7cm×80.3cm) この景色は、忍野八海からの富士山です。季節はもうすぐ山開きを迎える少し前で5合目からの登山道が9合目くらいまで見えていました。 横浜にきてすぐの頃、課の有志で富士山に登りました。夜行列車に乗って御殿場へ、バスで5合目に着いた時は丁度夜中の12時頃、天気も良くて頂上の明かりが見えたので、田舎の中央や南アルプスを登っていた自分には簡単そうに見えた。先輩が言うには、これから登って朝4時過ぎのご来光に丁度間に合う、とのことで本当かなと思った。内心ではもっと早く着けると思っていた。 登り始めると人が多くて自分のペースでは進めない、つづら折りの登山道は7合目や8、9合目が沢山あって特に9合目が多く、登っても登っても9合目、頂上へはやはり4時少し前、頂上で御神酒を飲んで、にぎりめしを頬張って、ご来光を待った。ご来光は、天気も良くてきれいであった。 頂上周辺を歩いてから、混まないうちに帰ろうと言うことで下山にかかる。下山は須走からと決めて、若気のいたり、入ってはいけない瓦礫の崩れを真横に横断して、須走側に出る。下から須走に出るより、須走を相当多く体験できた。鹿が山を駆け下りる痛快さを体験した。一歩で2〜3m下る。5〜6歩駆け下りると15〜20m下り、空を飛んでいるようで皆奇声を上げて下りた。 一歩ごとに砂の中に足がのめり込むので靴はボロボロになる。このために草鞋を持って行ったのが正解であった。草鞋は軽くて砂切れも良く、快適に駆け下りることができた。草鞋は何足持って行ったのか忘れたが、みんなボロボロになって、山の肥やしになった。 富士山を眺めると40年前の想い出が溢れてきて懐かしい。富士登山は夜中歩くため、何処を歩いているのかわからない。じっくり見るとちょっと外れると谷底のようであり、危険がいっぱいである。 ところで画題に命水とつけたのは、この画面側の富士の雪解け水が忍野村等に流れ、道志川等から相模川等に流れ込む。つまり神奈川県民はこの画面側の富士山の恩恵に授かっている訳で、命の水の源として崇めて行こうと思っているからです。 第11回 神奈川県水墨画公募展 優秀賞受賞 |

|

「明神の精」 平成15年(2003年) M50(116.7cm×72.7cm) 水墨画の仲間(殆ど60代)と上高地の奥、槍見台まで、2泊3日、上高地を散策しました。明神では池のそばの山荘に泊まりました。 ヤマメの刺身がとても甘くおいしかったことや直下の地震に遭遇したことや満天の星空の流れ星とたくさんのすばらしい景色など、想い出を一杯創りました。 中でも、前日の明神池はあいにくの雨、しかし翌日は朝から好天で、明神岳の朝焼けを見に朝早くに出かけました。その帰りに池に寄ってみました。 そしたら、池の右側の枯れ木の島状の部分が池に白く写って、踊っているようでとても神秘的で、「これは描きたい景色の一つだ」と頭の中に刻んでおきました。 なかなか遭遇しない景色なので、思いを込めて枯れ木達を描きましたが、どう感じますか、友達は「とても柔らかく良かった」と言ってくれました。 池の中の表現が一番難しかった絵です。 第20回墨神会水墨画公募展 無審査 第9回全日中展 村山富一元総理大臣賞 |

|

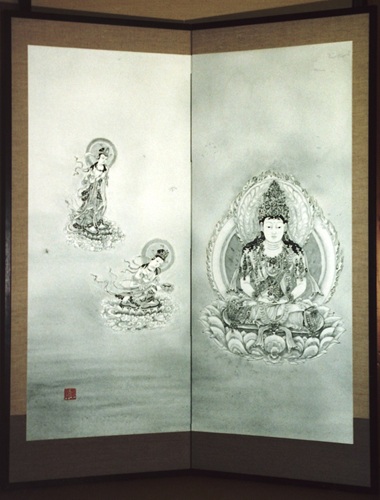

「大日如来」平成15年(2003年) 屏風 (約150cm×90cm) 大日如来は、私の守り本尊なので一度描こうと思っていたところ、屏風の出品もOKになったので、描いてみました。 写仏の練習と思って描いたものです。 これは年をとってからでは、描けないと思いました。 なぜなら研ぎ澄まされた精神統一が必要で、描く呼吸が必要と思いました。 描いていて苦しく、それでいて時間を忘れ、描き終わったときにほっとする、 これは修行のようだと思いました。 今後も時々自分を試す時に描いてみようと思います。 第20回墨神会水墨画公募展 無審査 |

「峠の穏景」 平成16年(2004年) P20 (72.7cm×53.0cm) 日本を代表する景色の一つである「伊豆の達磨山からの景色」です。 達磨山からは、正面に富士山、眼下に清水港や沼津港が見えて、昨夜伊豆の温泉で洗われた心身を、更に穏やかな状態にしてくれます。 絵を見て達磨山からの景色とすぐに解る方が多かったようで、皆一度は訪れているようでした。 この日は快晴、9時過ぎで富士山にはもう雲が巻いていました。左上は南アルプスで、もっと左まで全体が見えていました。 あの向こうが故郷か!と、達磨山の山頂で懐かしんでいました。達磨山はあの付近では一番高い山ですから、360度太平洋から伊豆半島、ぐるりと見渡せて、大変眺めのいいところでした。 達磨山からの景色はとても雄大で、いつか50号以上でもう一度描こうと思っています。 第23回全国水墨画秀作展 水墨画年鑑社賞受賞 |