|

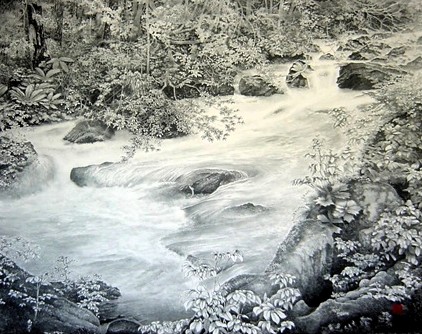

「くろくまの深閑」 平成16年(2004年) 掛軸(35cm×135cm) 一昨年水墨画の仲間と八甲田周辺の湖沼→八甲田山→上・下毛無→蔦沼→奥入瀬→白神山地・暗門の滝→くろくまの滝→十二湖めぐりと、4泊5日の大旅に出ました。 くろくまの滝は、白神山地から日本海に流れる赤石川の中流に流れる支流を遡ること1時間半、ブナ林の渓谷の奥深いところにある、日本の滝百選、青森最大の滝で、落差約90mの大滝です。 曲がりくねったブナ林の渓谷を歩いても歩いても、なかなか滝の姿が見えず、ブナ林がだんだん深くなり、夕立に見舞われたとたん、ブナ林の奥に悠然と現れました。静寂のブナ林の中で、爽やかな滝の音と共に、心が洗われるようでした。 第24回全国水墨画秀作展 ギャラリー秀作賞受賞 |