|

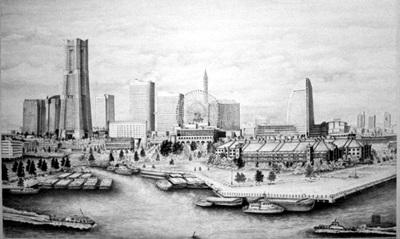

みなとみらい 平成12年(2000年) M50号(116.7cm×72.7cm) 平成11年4月からみなとみらいの基盤整備を担当するようになり,一度この新しいみなとみらいの街を描いてみようと思っていました。 こうした絵は,構図から迷いました。 大黒ふ頭やベイブリッジからは,左側の後ろに富士山が入って雄大ではあるが,生まれ変わろうとしている明治時代に出来た新港ふ頭と,新しい21世紀の街,これを双方描ける,大桟橋旅客ターミナルの屋上からのこの景色にしました。 この頃は、まだ赤レンガ倉庫は修復中です。 こうした街の絵は,下絵が大変で山の景色の何倍も時間が掛かりました。 更に小筆で全部描くのですが,小筆でビルの縦線を描くことの大変なこと,横線はいいが,縦線は息を止めて描かないと曲がってしまいます。年をとってからでは描けないと思いました。 現在は,赤レンガ倉庫と赤レンガパークの整備を進めていますが,来年の春には大勢の人で賑わっていると思います。 みなとみらいを水墨で描いた大作は、これが初めてだろうと思います。 第8回神奈川県水墨画公募展 (平成12年) 絵の具屋三吉賞 |

|

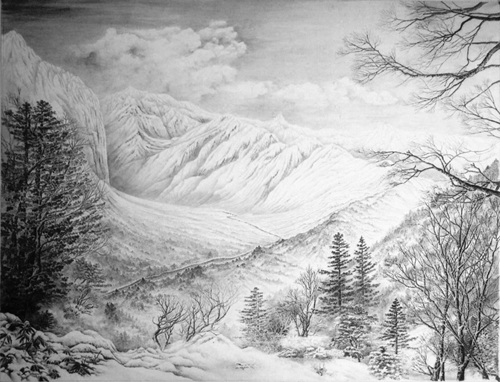

幽谷一之倉 平成12年(2000年) F30号(90.9cm×72.7cm) 天神平から谷川岳に登り,沢からの涼風感じながら頂上で,真っ青な空と周りの万太郎山・笠ヶ岳・朝日岳を眺めながら,ビールを飲みおにぎりを食べた,あの爽やかな気分は何とも言い表せない。 一転,トマノ耳やオキノ耳から下を見ると,約1,000mの谷底,吸い込まれるような感じを受けるのは,その迫力か,それとも自分の頭の重さ故か,兎に角身体を起こさざるを得ない。 翌朝早く,歴史ある土合山の家を出て,一之倉沢に行ってビックリしたのは,この谷で遭難した700余名の慰霊碑の他に岩や岸壁など,あらゆる所に慰霊の版や刻みがあり,聞こえないが鎮魂歌が流れているようでした。 清水峠を経て新潟に行くこうした旧街道を行けるところまで行ってみようと,大勢の人で賑わう一之倉沢の通行禁止のゲートを越えて,行き交う人の殆どない小雨の山道を歩きました。 途中の幽谷之沢は,霧が掛って字の如く暗く不気味だった。 1.5時間程歩いて芝倉沢,ここで崖と共に道も崩れていて先へは行けず折り返しとなった。帰り,一之倉沢では一人で沢に沿って谷に入ってみた。ツイタテ岩の先の本沢の雪渓までは,沢の淵や沢の中の大きな石を乗り越えなければならず,数人のパーティを組んだり,恋人同士の二人だったり,皆それなりの装備をしている。 無装備では,20分程しか行かれない。 谷の中では,腰に付けた沢山のハーケンの重なる音や岩に打ち込む金属音が響いていた。 帰り道,童謡で有名な月夜野町の町営温泉の浸かりながら見た夕暮れの山の上に出た月も最高だった。 第十七回鳳墨会水墨画展(平成12年) |

|

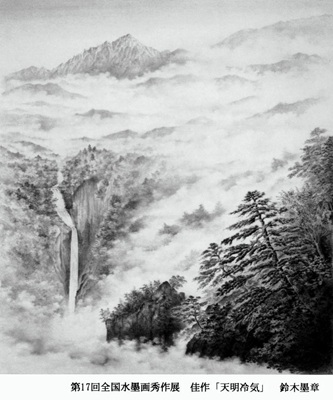

天明冷気 平成12年 (2000年) F20号(72.7cm×60.6cm) 全国展に出品するよう先生から言われ,さて何を描いたらいいか…,戸惑いましたが,新世紀明けの2月が展覧会,21世紀の夜明けか…と思った瞬間,立山と剣岳が薄赤く染まった夜明けの景色が思い出され,明るくなっていく称名の瀧を手前に描く,この景色が浮かんできました。 剣岳を薄赤く色は付けられないが,夜明けの朝靄とあの寒い冷気が感じられれば…と思います。 来年は,京都美術館で開催されるようですが,八方尾根から手前の不帰沢と正面に白馬連峰を描こうと思います。 第17回全国水墨画秀作展 初出品 初入選 佳作 |